Derechos de Autor e Inteligencia Artificial: una discusión necesaria para el presente

12 agosto, 2025

Correo electrónico en Costa Rica: una bomba de tiempo archivística

16 septiembre, 2025Introducción

En el discurso empresarial contemporáneo, la expresión “plan de contingencia” se ha convertido en un estándar de cumplimiento más que en una estrategia vital. La mayoría de las organizaciones se aboca a crear este tipo de planes como respuesta a exigencias normativas, auditorías o certificaciones, sin preguntarse a fondo por la verdadera efectividad de esos documentos. Sin embargo, ¿cómo puede garantizarse la resiliencia empresarial si no se sabe con claridad qué se está protegiendo?

Detrás de cada sistema ERP, CRM o CMS, lo que realmente se resguarda no son las líneas de código ni los servidores, sino la información misma: los datos que estructuran la operación, la historia y el futuro de la organización. Y esa información, lejos de ser una masa homogénea, tiene jerarquías, interdependencias y significados que muchas veces se desconocen o ignoran. En ese punto, aparece una verdad incómoda: no es posible crear un plan de continuidad serio si no se ha diseñado antes una arquitectura informacional robusta y consciente.

Arquitectura de la información: el cimiento invisible

La mayoría de las organizaciones trabaja con una lógica de sistemas funcionales, no informacionales. Se implementan soluciones tecnológicas para procesos concretos —finanzas, marketing, producción— sin preguntarse cómo se integran, qué información producen, qué dependencias generan ni qué valor estratégico tienen los datos que movilizan.

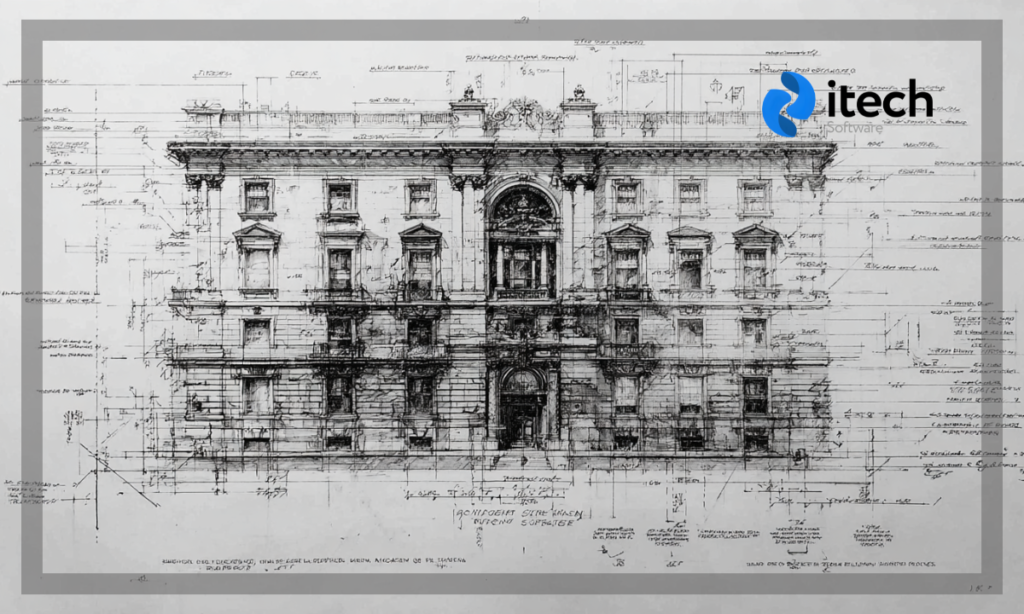

La arquitectura de la información es el marco conceptual y técnico que permite mapear esa complejidad. No se trata solo de clasificar documentos o crear estructuras de carpetas, sino de entender cómo fluye la información a través de los procesos, quién la usa, en qué momento, para qué fin y con qué nivel de criticidad. Esta arquitectura debe ser coherente con la visión de negocio, alineada con la estrategia organizacional y actualizada según la evolución operativa.

El problema es que en muchas empresas esta arquitectura no existe o no se actualiza. Y sin ella, los planes de contingencia se construyen sobre supuestos, no sobre certezas.

El modelo Zachman: una brújula para entender lo esencial

Para abordar esta dimensión estructural, el modelo Zachman Framework se presenta como una herramienta poderosa y —paradójicamente— poco utilizada en contextos de gestión de riesgos o continuidad. Zachman propone una matriz que cruza seis preguntas fundamentales (qué, cómo, dónde, quién, cuándo y por qué) con seis niveles de abstracción (desde la perspectiva del planificador hasta la de la implementación técnica).

Aplicar este modelo en el diseño de un plan de continuidad permite algo inusual: visualizar la empresa como un conjunto de vistas informacionales interrelacionadas, en vez de como un conjunto aislado de aplicaciones o sistemas. Así, no se protege una base de datos por el hecho de existir, sino por el tipo de información que contiene, su función en el ecosistema empresarial y el impacto que tendría su pérdida o corrupción.

Por ejemplo, no es lo mismo un sistema de ventas que alimenta decisiones tácticas semanales que un módulo financiero que reporta a entes reguladores. Ambos pueden parecer igual de importantes desde la superficie, pero tienen distintos niveles de criticidad si se analizan desde la lógica informacional.

Gobernanza y continuidad: dos caras de una misma moneda

Un aspecto frecuentemente olvidado es que la gobernanza de la información no es un complemento del plan de contingencia, sino su prerrequisito. Sin un sistema claro de propiedad de los datos, sin reglas sobre su calidad, integridad y trazabilidad, no hay forma de establecer un plan de respuesta sólido ante una eventualidad.

Imaginemos una organización que enfrenta una interrupción crítica por ataque ransomware. Si no sabe qué datos son críticos, quién es su dueño, dónde están alojados o qué procesos dependen de ellos, ¿cómo decidir qué restaurar primero? ¿Cómo medir el impacto real? ¿Cómo priorizar acciones?

La gobernanza establece el marco que da sentido a los datos, y en consecuencia, convierte el plan de continuidad en una respuesta informada, no reactiva. No basta con tener backups o infraestructura redundante. La resiliencia no está en la tecnología, sino en el conocimiento que se tiene sobre la información que esa tecnología soporta.

Contingencia no es sinónimo de cumplimiento

Una tendencia preocupante en muchas organizaciones es que los planes de contingencia se diseñan para pasar auditorías, no para proteger la continuidad real del negocio. Se producen documentos extensos, muchas veces genéricos, que describen escenarios hipotéticos sin conexión con la realidad operativa ni con los verdaderos flujos de información.

Esta desconexión se agrava cuando se delega la responsabilidad a terceros o se automatizan procesos sin entender su impacto informacional. En algunos casos, incluso se utiliza inteligencia artificial para generar borradores de planes sin validar la arquitectura de datos existente. El resultado es un documento ordenado en forma, pero vacío de fondo.

El problema de fondo es epistemológico: se ha confundido la forma con el propósito. Un plan de contingencia no es un informe; es una estrategia de supervivencia. Y como tal, debe construirse desde el conocimiento profundo del sistema nervioso de la empresa: su información.

El camino hacia la resiliencia informada

Para transitar hacia planes de continuidad verdaderamente efectivos, es necesario cambiar la pregunta. En lugar de preguntarse “¿qué sistemas debemos proteger?”, deberíamos empezar por “¿qué información no puede perderse bajo ningún concepto y cómo fluye dentro de la organización?”

Responder esa pregunta exige más que herramientas tecnológicas: requiere tiempo, diálogo interdepartamental, modelos como Zachman, y una cultura de conciencia sobre el valor de los datos. Requiere también asumir que no se puede gestionar lo que no se conoce, y que toda planificación significativa comienza por comprender.

Una vez claro este mapa informacional, el diseño del plan de continuidad se vuelve más certero. Las decisiones sobre almacenamiento, recuperación, priorización y pruebas ya no se toman por intuición, sino con base en una estructura racional que da sentido al conjunto.

Conclusión

Un plan de continuidad es tan sólido como el conocimiento que la organización tiene sobre su propia información. Por eso, más que una lista de acciones o un anexo técnico, debería ser la consecuencia lógica de una arquitectura informacional madura y bien documentada.

Ignorar este punto es perpetuar el riesgo de proteger lo que no se entiende, de documentar sin analizar, de cumplir sin comprender. En cambio, adoptar un enfoque basado en modelos como Zachman, con un compromiso serio con la gobernanza de datos, es lo que permite transformar la contingencia en oportunidad y la amenaza en resiliencia.